| トップページ | 宝積寺のご紹介 | お寺の年中行事 | お寺の楽しみ方 | ボランティアについて | 霊園情報 | リンク |

|

|

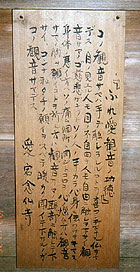

| 土台石に口仭代とあり、27世万仭道坦禅師(ばんじんどうたんぜんじ)代[宝暦6年(1756)〜明和7年(1770)に在任]に建立されたものと思われます。 古くから「病気を癒す身替地蔵」として、特に内臓病に大変効果があったと言われています。お地蔵さまの首の付け根と背中にはえぐられた跡がありますが、言い伝えによれば、病気に苦しむ人々が地蔵を削り、その石を飲み病気を癒したとされています。その効果は絶大で、人々は列をなして参拝し、お地蔵さまの背中を削り、さらに首を削り始めましたが、お地蔵さまはお怒りになり、その功徳は無くなってしまい、人々が参拝をしなくなったと言われています。 その後、歴代の住職はお地蔵さまを削らなくてもすむ「身替地蔵王尊御影札(みがわりじぞうそんおすがたふだ)」をつくり人々に分け与えました。 ご希望の方はご連絡ください。 病気平癒 子宝安産のパワースポットとして全国から参拝者が訪れます。 【TEL】0274-74-2743/【FAX】0274-74-3024 |

|

|

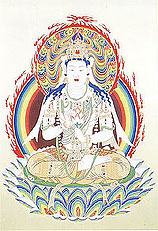

新上州観音霊場三十三ヶ所第19札所本尊

その昔、この地方を治めていた城主は小幡信貞(おばたのぶさだ)候と言います。

宝積寺は、新上州観音霊場三十三ヶ所、第19札所本尊に指定されています。 |

|

|

特に菊女観音の功徳により子宝に恵まれる人が増え、平成13年8月4日に子宝・子育地蔵の建立開眼法要が行われました。 子宝・子育地蔵は小さな子どもたちでも仏像に親しみを感じられるようにと「なむなむ子宝地蔵大菩薩」「のんのん子育地蔵王菩薩」とし、お釈迦様の誕生仏の姿、赤ちゃんが寝そべった姿、お座りした姿をイメージして彫られました。 この愛らしく、ユニークなお地蔵さまは、若い女性やお子様からも大変人気があり、お寺に訪れた多くの方は必ず参拝していきます。 仏像の作者は、愛知県岡崎市の長岡和慶大仏師です。 |

|

|

|

|

|

平成6年、甘楽町の城下町小幡地区の寺院が中心となり「小幡七福神会」が発足。宝積寺は布袋尊をお祀りしています。 |

|

|

寺の創建当初より、多くの修行者がこの石を坐禅石として使い修行を積みました。

永禄6年(1563)、小幡氏の内紛により起こった宝積寺合戦の時、城から落ち延びてきた武士たちと、寺の僧たち約90人は、その何倍という敵兵と戦いました。その中に、巌空坊覚禅(がんくうぼうかくぜん)という2メートルを超える巨体の僧がいました。彼は薙刀や丸太を振り回し、多くの敵兵をなぎ倒し応戦しました。はじめのうちは優勢に見えた戦でしたが、しかし敵兵に裏から火矢を放たれ、諸堂は焼失してしまいます。

|  |

延慶(えんきょう)の碑(1309)を中心に、向かって右が菊女と母の墓、左が小幡氏歴代の墓。

|

|

本堂中央には、ご本尊・釈迦如来(しゃかにょらい)が鎮座し、その奥の開山堂には歴代の尊像が祀られています。 本堂入口の玄関には、金色の「ふれ愛観音」が祀られています。 このふれ愛観音は、京都の愛宕念仏寺(おたぎ・ねんぶつじ)の西村公朝前住職が、目の不自由な方でも触れることのできる仏像として建立されたものです。 「ふれ愛観音」は西村住職の呼びかけにより、全国の百の寺院に納められていますが、当山は五寿一番(51番)目、群馬県では初めて納められた寺院です。福井県永平寺、比叡山延暦寺、京都府清水寺にも納められています。 病気の方は病気の場所を、幸せになりたい方は胸を、頭のよくなりたい方は頭を触れながら参拝しましょう。

|

|

写真を見てもおわかり頂けますように、澄みきった青空いっぱに広がる桜の様はまさに圧巻であります。 桜の色は淡いピンク色で、鮮やかさは近在の女王の如くです。と自慢話のように聞こえますが、まずはあなたの目で確かめにいらして下さい。 花見にいらっしゃる方は、年々増え、数年前には約4万人に達しています。 花は菊女観音の光背にもなり、本堂や山々との風景のバランスは絶妙で、雑誌や新聞にも大きく取り上げられるようになりました。 見ごろは4月上旬から4月中旬にかけてです。 このしだれ桜は、甘楽町の名木十選 第4位に選ばれました。

| |||||||||||

|

大いちょうの樹齢は約300年。高さ30メートルの巨樹です。秋には少しづつ色づきます。まわりの山々とのコントラストを楽しめるので、それは美しい風景であります。 やがてギンナンが実を付け、独特の香りをまわりに放ちます。ギンナン拾いなどいかがでしょうか。 この季節には美しく黄葉した被写体を納めようと、多くのカメラマンで賑わいます。 近年、乳といわれる気根が多く見られるようになりました。 甘楽町名木十選の第9位に選ばれています。 |

|

| 宝積寺の山門登り口六本辻にある自然石の燈籠が「お化燈籠」です。 昔、修行僧は夕暮れになると、この燈籠に火を点じていました。 寺のある場所は高台なので、夜になると霧や靄(もや)が出ることがよくありました。そんな中の燈籠は不思議な形をしていて、その形がお化けのような、火の玉のようなところから「お化燈籠」と呼ばれるようになりました。武士の中には、刀を抜いて切りつけた人もいたといわれています。 |

|

| 鎌倉時代の中期、一人の修行僧が、熊倉山の奥深くに天寿庵というお堂を結び、日夜修行に励んでいました。僧は、一頭の牛を飼い、袋を首から提げさせ、村里に托鉢に出していました。村人はこの牛を「庵牛」と呼び、僧や牛の食料を布施していました。 ところが、ある日、この牛が夜になっても帰ってきません。翌朝、心配になった僧が山を下りてみると、牛が現在の六地蔵の所で死んでいました。僧はここに牛を手厚く葬り、一本の松を植えて供養しました。この松を、人々は「牛松」と呼びました。 その後、寺を現在の地に建立し、宝積寺というようになりました。 |

|

| 永禄6年(1563)、国峰城落城の折、宝積寺もこの戦争(宝積寺戦争)に巻き込まれ、落ち延びてきた武士たちと共に戦いました。しかし、寺は火に包まれ諸堂を焼失してしまいました。当時の住職は、梵鐘を背負い、この渕に身を投げたといわれています。 風の強い日にこの渕のそばに立つと「ごーん」という鐘の余韻の音が聞こえたことから「鐘が渕」と呼ばれるようになりました。 |

|

私たちの曹洞宗では「座禅」ではなく「坐禅」と書きます。 坐禅は、ものごとの真実の姿を見極めて、正しく定めて対応していくことですが、その心の働きを整えるのが目的のひとつであります。 こう書くと、とっつきにくく難しく思えるかもしれませんね。しかし、坐禅はどなたでも行える禅のひとつです。 坐禅会では、その作法などを楽しみながら学んでいきましょう。 |

|

|||||||||

|

■団体での研修会、坐禅会などにもご活用ください。詳しくはお問合せください。 【TEL】0274-74-2743/【FAX】0274-74-3024 |

||||||||||

|

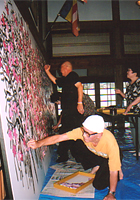

宝積寺では写仏(しゃぶつ)教室を開催しています。簡単な仏画から岩絵の具を使用した仏画まで描いています。また、美術館などでの仏画展も実施しています。 平成18年10月に富岡市美術博物館にて「祈り仏画展」を開催。830名の皆様にご来場いただきました。その仏画展にあわせて、絵画「宝積寺のしだれ桜

また「泉竜寺本尊円光天井画」を仏画会員協力により制作しました。

入会ご希望の方は下記までご連絡ください。

|

教室風景

聖観世音菩薩 西有孝裕謹写 紙本彩色 240×180cm

ほうろくに描いた仏画

「宝積寺のしだれ桜」制作

|

|

小幡・織田・松平氏の城下町として栄えた小幡藩。この歴史と文化の城下町小幡は現在の甘楽町として、伝統や文化が引き継がれています。小幡七福神(おばたしちふくじん)もそのひとつで、城下町小幡の史跡を一日で楽しむことができます。

詳しくは小幡七福神 事務局 興巖寺(中嶋隆幸住職)までお尋ね下さい。

宝積寺は第19番に選定されています。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

お問合せ先

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 平成13年、関東一円に宗派の垣根を越え、花木をメインにすえた、新世紀の平和を願う霊場会「東国花の寺百ヶ寺」が発足しました。宝積寺はこの「東国花の寺百ヶ寺群馬第4番札所」に選定されました。また同年「しだれ桜」と「大いちょう」が「甘楽町名木十選」にも認定されました。これが縁となり『1年中花の咲く寺』を目標に、花や草木の植樹活動に取り組んでいます。 皆様の植樹の協力、募金協力により「花の寺」にふさわしい姿を目指しています。 平成20年度は、アジサイ600株、桜90本などを植栽しました。

|